当社グループは、サステナビリティにおける取り組みを推進するため、2023年4月に「サステナビリティ委員会」を設置し、TCFD(気候関連財務情報開示タクスフォース)提言への賛同を表明しました。これを機に、気候変動がもたらす事業へのリスクと機会について、分析と対応をいっそう強化し、関連情報の開示を拡充していくとともに2050年の脱炭素社会実現に貢献していきます。

サステナビリティ委員会は、代表取締役社長を委員長として、管理担当取締役、グループ管理部門責任者、当社グループ各社より任命された委員により構成されています。定期的に取締役会に付議・報告され、その対応状況を取締役会が監督しています。

気候変動によるリスクと機会の特定にあたり、IPCC(Intergovernment Panel on Climate Change)やIEA(International Energy Agency)が公表している情報を基に、当社グループの事業について、1.5℃シナリオおよび4℃シナリオを設定し、2030年および2050年の影響を分析しました。

|

分類 |

リスク項目 |

影響度 |

事業への影響 |

対応策 |

|

|

移行リスク (1.5℃シナリオで最も顕在化すると想定 |

政策・法規制リスク |

GHG排出価格の上昇 |

小 |

炭素税導入により、電気・ガス代等のエネルギーコストが価格転嫁を受け、製造コストが増加。 炭素税導入により、カーボンプライシングに伴う税負担の増加に加え、運送費などが価格転嫁を受け、販売コストが増加。 |

更なる省エネの実施。新設備導入・更新の際に省エネルギーで生産が可能な設備の選択を推進。各生産拠点における効率的な生産、物流体制を構築。 |

|

市場リスク |

原材料のコスト増加 |

中 |

炭素税導入により、原料(チョコレート、乳製品を原料とするクリームやチーズ等)や包装資材が価格転嫁を受け、製造コストが増加。 |

良品率を高めることにより、生産ロス削減に努める。原料供給会社との連携強化による調達コストの上昇を抑制。 |

|

|

顧客行動の変化 |

小 |

消費者の環境意識の高まりにより、環境に配慮した包材への関心が高まる。消費者ニーズに対応するために、環境に配慮した包材への移行による製造コストが増加。 |

地球環境に配慮した包装資材(FSC認証紙・バイオマスプラスチック等)の採用を推進。食品残さの堆肥化、肥料化等のリサイクルを進める。 |

||

|

物理リスク (4℃シナリオで最も顕在化すると想定) |

急性リスク |

サイクロンや洪水などの異常気象の重大性と頻度の上昇 |

中 |

豪雨、台風、洪水等による交通インフラへの影響が生じる場合、移動に伴う土産需要が減少。豪雨、台風、洪水等により生産拠点への物理的被害が生じる場合、物流網が寸断される場合など、損失や対応コストが発生。 |

自家需要製品の開発・販売を強化。全国の地域ごとのブランドで多様な販売チャネルを構築させる。ECを活用したギフト商品の販売を強化。 生産・物流拠点の分散化、最適化を推進。BCPの整備・活用。 |

|

慢性リスク |

平均気温の上昇・最高気温の上昇 |

中 |

平均気温の上昇による主力原料の収穫量・生産量の減少につながる。

生産量の減少による収益の減少や原料の仕入れ価格への影響を及ぼす可能性がある。 |

複数原料供給会社からの原料調達を行う。不足が見込まれる原料については異なる産地からの調達、代替原料による商品製造の開発を進める。 |

|

|

機会 |

市場 |

平均気温の上昇・最高気温の上昇 |

小 |

平均気温・最高気温の上昇により、冷凍ギフト(氷菓、アイス、冷凍ケーキなど)の需要の増加を見込む。 |

冷凍ギフトに対応した商品開発を行う。長時間持ち運び可能な包装資材の導入検討を行う。 |

※影響度小(10億円未満)影響度中(10億円~50億円未満)影響度大(50億円以上)

当社グループは、事業に関するリスクを統括するグループ経営管理本部において、全社的なリスクの洗い出しや対応方針を決定し、リスクへの適切な管理・対応を推進しています。気候変動に関するリスクは、グループ経営管理本部が所属するサステナビリティ委員会において審議することで、全社的なリスク管理と統合できる体制となっています。また、サステナビリティ委員会においてTCFD提言に沿ったシナリオ分析を用いて、気候変動に関するリスクの重要性評価を審議し、取締役会に報告し、取締役会が監督しています。

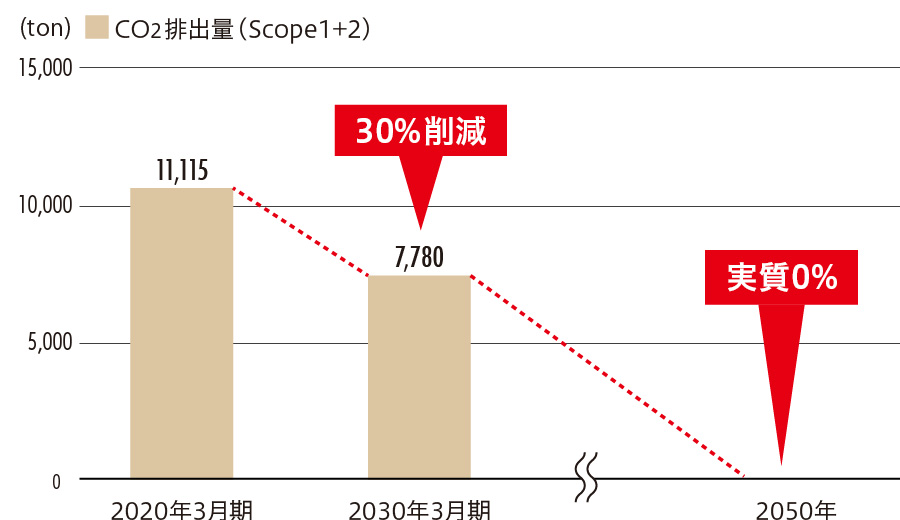

当社グループは、気候変動を緩和するため、2030年に国内グループ製造拠点のCO2排出量(Scope1+2)を2020年3月期(11,115t)比30%削減、2050年にCO2などの温室効果ガス排出量実質ゼロを目指しています。

温室効果ガス排出量の目標

当社グループは、労働安全面にも配慮した照度を保ちつつ、工場をはじめ倉庫や事務所などの蛍光灯や水銀灯を、電気使用量を抑えられるLED照明への切り替えを推進しています。

また、倉庫などで荷物の移動に使うフォークリフトにおいて電動のフォークリフトの採用や、営業車においてはハイブリッドカーなどのエコカーの導入を推進し、省エネルギーやCO2排出量の削減に努めています。

寿製菓では、温暖化対策として期待されている、走行時に二酸化炭素を排出しない電気自動車普及促進のため、直売店・工場である「お菓子の壽城」の駐車場に充電スタンドを設置しています。ケイシイシイでは、冷蔵庫の間引き運転システムを導入し、年間で約5%の電気使用量の削減に成功しました。

シュクレイでは、微生物の働き(メタン発酵)により、食品廃棄物からバイオガスを発生させ、再生可能エネルギーを発電しています。

また、九十九島グループでは、サーマルリサイクル※を実践する焼却施設へ食品廃棄物を供給することで、通常の焼却に比べてCO2の排出量を抑えています。

※廃棄物の焼却処理で発生する「熱エネルギー」を回収して利用するリサイクル方法

当社グループは、限られた資源を有効に活用し、低負荷型社会を実現するため、商品包装の再生紙利用を進めています。事業所においてもFSC認証やPEFG認証品などのコピー用紙を使用するだけでなく、稟議フロー、精算フローなど業務システムを見直し、 サプライチェーン全体でペーパーレス化とDXを推進しています。

- 拡大

- 再生紙を用いた箱

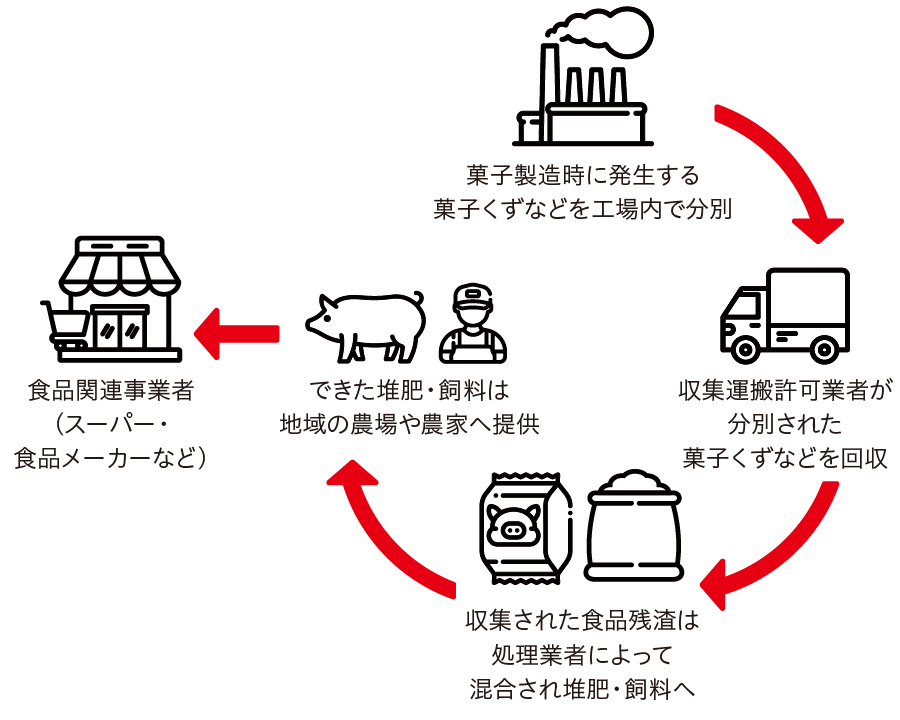

寿製菓では、工場から排出される菓子くずなどの食品残渣を、収集運搬許可業者を通じて回収しています。その後、食品リサイクル法第11条の登録を受けた再生利用事業者によって破砕・混合された食品残渣は、完全密閉型発酵槽によって発酵させた後、堆肥として再生させています。この堆肥は地域の農場や農家などへ供給され、優良野菜育成に貢献し、食品残渣を資源とした循環サイクルをつくっています。同様に、ケイシイシイでは、養豚飼料へのリサイクルを実施しています。

食品資源の循環サイクル